Satisfacteurs

J'ai souvent éprouvé un sentiment d'inquiétude, à des carrefours. Il me semble dans ces moments qu'en ce lieu ou presque : là, à deux pas sur la voie que je n'ai pas prise et dont déjà je m'éloigne, oui, c'est là que s'ouvrait un pays d'essence plus haute, où j'aurais pu aller vivre et que désormais j'ai perdu.

L'écharpe rouge, Yves Bonnefoy

Le mot #stimulant satisfacteurs

De l’actualité des besoins fondamentaux

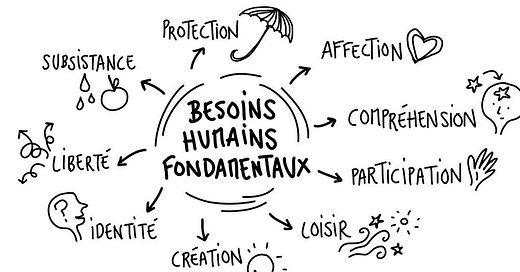

Dans les années 1980, un économiste chilien du nom de Manfred Max-Neef a beaucoup travaillé sur la question des besoins, en s’intéressant notamment aux besoins fondamentaux des peuples les plus pauvres. Il en a fait émergé une liste de 9 besoins fondamentaux, qu’il estime être les mêmes pour tous les êtres humains et à toutes les époques de l’histoire.

Au-delà du modèle qui renouvelle et reformule la proposition de Maslow en enlevant l’idée de hiérarchie et en prenant en compte l’interdépendance des personnes avec leur environnement, ce qui est intéressant dans la théorie de Manfred Max-Neef c’est qu’il fait une distinction claire entre les besoins fondamentaux et les moyens de les satisfaire (ce qu’il nomme les satisfiers).

Pourquoi ce mot ? J’aime bien ce type d’approche à la fois totalisante et modulaire. On s’écarte du cliché de la pyramide de Maslow pour s’intéresser ici aux finalités, ce qui me semble indispensable pour qualifier le sens de la juste injonction aux transitions (vers où se fait le mouvement?). De manière plus précise le tableau des besoins ressemble à ça :

J’y vois des liens assez forts avec les droits culturels les communs de capabilités ou encore les ODD. Ces approches nous aident à orienter l’action publique et à la paramétrer pur qu’elle produise des effets bien au delà de la croissance versus les enjeux écologiques mais dans une approche de recherche des conditions de bien être, de résonances.

Par rapport à ces besoins proposés comme universels, il y a des satisfacteurs (traduction moche de l’anglais satisfier, on trouve aussi combleur).

Voilà qui permet de rendre plus subtil le diptyque habituel un besoin = une solution. Il existe des fausses réponses, des faux satisfacteurs à de vrais besoins :

Violateurs : ils prétendent être des moyens de satisfaction des besoins, mais ils compliquent en réalité la satisfaction de ces besoins. Par exemple. boire un soda censé étancher votre soif, mais dont les ingrédients (tels que la caféine ou les sels de sodium) vous font uriner davantage, vous laissant en définitive moins hydraté ;

Pseudo-satisfacteurs : ils prétendent satisfaire un besoin, mais ils ont en fait peu ou pas d'effet sur la satisfaction dudit besoin. Par exemple, des symboles de statut peuvent vous aider à vous forger une identité au départ, mais peuvent aussi vous absorber complètement et vous faire oublier votre véritable identité ;

Satisfacteurs inhibants : ils satisfont un besoin donné très au-delà du nécessaire, ce qui inhibe sérieusement la possibilité de satisfaire d'autres besoins. Ceux-ci sont souvent ancrés dans des coutumes, des habitudes ou des rituels profondément enracinés. Par exemple, une famille surprotectrice étouffe l'identité, la liberté, la compréhension et l'affection ;

Satisfacteurs singuliers : ils satisfont un besoin particulier seulement et sont neutres quant à la satisfaction des autres besoins. Ils sont généralement institutionnalisés par des programmes volontaires, privés ou gouvernementaux. Par exemple, les programmes de bénévolat en alimentation et en logement aident les personnes moins fortunées à subvenir à leurs besoins ;

Satisfacteurs synergiques : ils satisfont un besoin donné, tout en contribuant à la satisfaction d'autres besoins. Ceux-ci sont anti-autoritaires et représentent un renversement des valeurs prédominantes de la concurrence et de la cupidité. Par exemple, l'allaitement maternel assure la subsistance de l'enfant et contribue au développement de la protection, de l'affection et de l'identité.

Vous allez me dire, à quoi ça sert ? Ben peut-être à classer ce qui résonne et nous permet d’avancer et d’interroger nos conditions d’existence en ce qu’elle permettent de rendre plus ou moins synergiques les satisfacteurs à nos besoins.

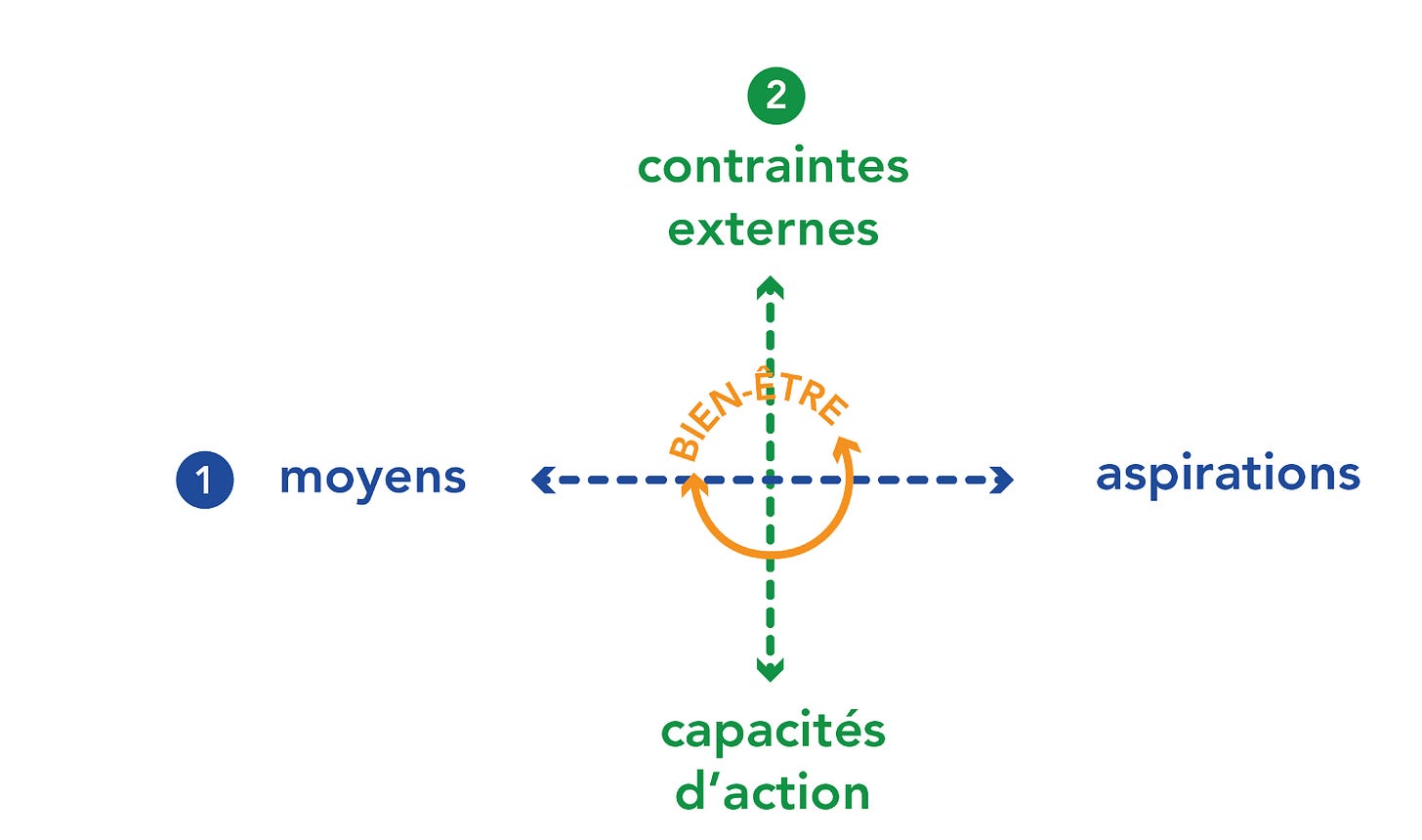

Derrière cette notion de satisfaction il y les finalités qu’un collectif politique se donne et la possibilité de distinguer les fausses réponses à des vrais besoins. Ces choix déterminent des conditions d’existence, selon le schéma emprunté à la magnifique démarche IBEST à Grenoble :

Pour voir une traduction plus opérationnelle au sujet des politiques publiques sous l’angle de l’évaluation et du pilotage, je vous renvoie à cet excellent article Nadège Giraud sur le blog de la 27e Région. Les expériences de la région Occitanie et de Grenoble y sont racontées, c’est passionnant !

Dans ces conditions d’existence, le marché, les politiques publiques et les communs jouent le rôle de matrices qui produisent des institutions.

L’enjeu devient alors d’apprendre à bien formuler notre chaine enjeux-actions. Tout ça m’inspire une formule chimique pour définir et paramétrer nos expériences d’intérêt général. Entre crochet on a l’ADN de l’action publique et entre parenthèses on a les paramètres à ajuster. L’ensemble constitue une boucle que je prendrai le temps de mettre en schéma un jour !

[Pourquoi agir] quelles finalités, quels besoins et [pour qui] quels profils de population relativement aux besoins, [comment] agir en mobilisant des compétences et des moyens [dans les limites planétaires appliquées à une échelle de territoire] pour [concevoir ou déployer un expérience] inclusive, capacitante et documentée de manière à [favoriser l’essaimage] de satisfacteurs synergiques d’en [évaluer] l’efficacité et les impacts pour mieux agir sur les même finalités ou créer une nouvelle formule sur d’autres finalités.

Article #inspirant

Au niveau communal, la création d’une AFP représente un temps fort de l’action collective car elle oblige chacun (à condition qu’il soit propriétaire) à prendre parti dans un projet global relatif à la gestion de l’espace et à la place de l’agriculture dans le territoire. Loin des discours généraux souvent unanimes sur l’intérêt de maintenir une activité agricole en montagne, l’AFP rentre dans le sujet de façon très concrète, en percutant de plein fouet le rapport à la propriété. Or ce rapport est complexe, il associe des référents patrimoniaux, filiation et ancrage territorial, des éléments matériels relatifs à une certaine pratique de l’espace (agriculture, chasse, mais aussi isolement choisi, autosuffisance alimentaire), ainsi que des, choix personnels quant au rapport à la nature, à l’anthropisation, à l’aménagement. En les sommant de donner ou non leur accord à la création de l’AFP, et par incidence au projet agricole associé, la procédure fait sortir de l’ombre des acteurs ordinaires généralement invisibles dans les démarches de développement local : les petits propriétaires fonciers de surfaces sans grande valeur monétaire. Ils se trouvent donc de fait associés à la validation, ou non, d’un projet territorial pour la commune et sont confrontés à l’exploration de leur propre rapport à la propriété, souvent implicite et intime. Sans qu’ils l’aient eux-mêmes recherché, le projet de création de l’AFP leur ouvre une place dans une sphère collective pour eux inédite, dans laquelle ils se trouvent en situation de confrontation et d’échange avec d’autres propriétaires, des élus locaux, des techniciens.

Pourquoi cet article ? Je ne connaissais pas ce dispositif ancien qui enclenche une expérience d’intérêt général obligatoire à partir de la propriété privée foncière rurale. Ici la participation n’est pas une option mais une obligation décrétée par la loi et l’étude de terrain montre que parfois ça marche vraiment très bien.

Initiative #réjouissante

Fil twitter sur les arbres en villes, au delà des idées reçues

Pourquoi cette initiative ? Parce qu’elle montre qu’il n’est pas si simple de planter des arbres en ville et même que leur taux de survie n’est pas très glorieux. De quoi interroger avec des arguments techniques les élans verts de certains élus…

Le #carton_rouge à l’injonction à changer de voiture

Rouler en vieille voiture, « une éthique de la sobriété » - Reporterre

Notre thèse de doctorat en sociologie menée entre 2017 et 2022, qui se donne pour ambition de comprendre la possession et l’usage d’une voiture de plus de vingt ans à l’époque contemporaine, révèle pourtant que les impératifs de durabilité ne sont pas étrangers à de telles mobilités. Dans la quarantaine d’entretiens réalisés, l’analyse de la presse spécialisée, mais aussi les moments plus informels de bricolage et de discussion dans des garages ou en rassemblements de passionnés d’automobiles qui ont constitué les terrains de cette thèse, il devient même possible d’entrevoir, chez certains usagers, qu’ils soient urbains ou ruraux, des engagements forts en faveur d’une certaine écologie.

Pourquoi ce carton rouge ? Parce que cette tribune vise juste et interroge une injonction aux transitions. Elle s’appuie sur les fruits d’un travail d’enquête en sociologie. Il résonne très bien avec les réflexions dans cette infolettre et vaut avertissement. Les injonctions à une vie bonne dans les limites planétaires ne devraient jamais écraser l’effroyable complexité des usages. Que vaut-il mieux, entre bichonner un vieux véhicule pour allonger son cycle de vie quitte à ce qu’il soit plus polluant tous les jours et un véhicule flambant neuf qui est certes moins polluant au quotidien mais dont l’extraction des matériaux pour le construire à un impact énorme ? (amis ingénieurs, si vous avez la réponse à cette question avec une analyse de cycle de vie je suis preneur).

Et l’injonction à changer de véhicule au nom de la juste cause de la qualité de l’air est-elle compatible avec la croissance verte de l’industrie automobile ? Quels sont les effets induits pour ceux qui n’entre pas dans les crit’air pour accéder aux centres villes ?