Subsidiarité ascendante

Les vers de la semaine sont signés Charles Baudelaire et concernent le VIN !

Le mot #stimulant Subsidiarité ascendante

« Donnons une chance à la subsidiarité ascendante » - La Gazette des communes

C’est bien le problème lorsqu’on entend par « décentralisation » un simple transfert de compétence au niveau local. Concrètement, les élus locaux ont hérité d’un accroissement de tâches exécutives – comme gérer les inondations – tout en ayant eu une restriction de leur pouvoir discrétionnaire, à travers une marge de manœuvre autrefois favorisée par les impôts locaux et la clause générale de compétences. Ils deviennent donc davantage des administrateurs élus, dont le travail consiste essentiellement à lire les nombreuses circulaires et arrêtés pour les appliquer dans leur territoire sans dépenses excessives. C’est ce qui fait dire au président du Sénat, Gérard Larcher, que ces réformes ont plutôt produit une recentralisation des pouvoirs, ou, dans les termes plus comptables de la Cour des Comptes, que « l’autonomie de décision des élus locaux sur l’évolution de leur recette s’est réduite ». En somme, ces réformes se caractérisent par une recentralisation des pouvoirs associée à une décentralisation des tâches.

(…)

La subsidiarité est le principe selon lequel les décisions doivent être prises au niveau territorial le plus efficace possible. Mais, de l’avis même du Conseil constitutionnel, ce principe reste trop abstrait pour pouvoir peser sur les examens constitutionnels, car il ne dit pas qui détermine l’échelon le plus efficace en vue de conduire la politique publique. À défaut de précisions, c’est le Parlement qui le définit et, donc, fixe les transferts de compétences. Autrement dit, ces deux principes sont prometteurs, mais, en l’état, ils n’ont pas d’influence pratique sur la vie politique.

Des dires du président de la République, la subsidiarité devrait guider les prochaines réformes : « regarder là où la décision est prise de manière la plus efficace. La décentralisation, c’est ça ». Pourtant, la subsidiarité n’a jusqu’ici été que descendante, de l’Etat aux collectivités, consacrant un déséquilibre dans l’application de ce principe. Il nous faut donc renverser la vapeur, et proposer une « subsidiarité ascendante », basée sur le fait que ce sont les collectivités territoriales elles-mêmes qui doivent décider de l’échelon territorial le plus efficace pour la mise en œuvre une politique publique.

Pourquoi ce mot ? J’ai toujours trouvé séduisant le principe de subsidiarité, plein de bon sens et pertinent, mais le constat ci-dessus est juste et sévère. En gros ce qui devait être descendu au plus proche l’est de manière théorique, sans moyens et de manière descendante ! Il faut inverser la logique et c’est particulièrement bien vu ! Cela s’oppose néanmoins à 40 ans de subsidiarité mal pensée.

Article #inspirant

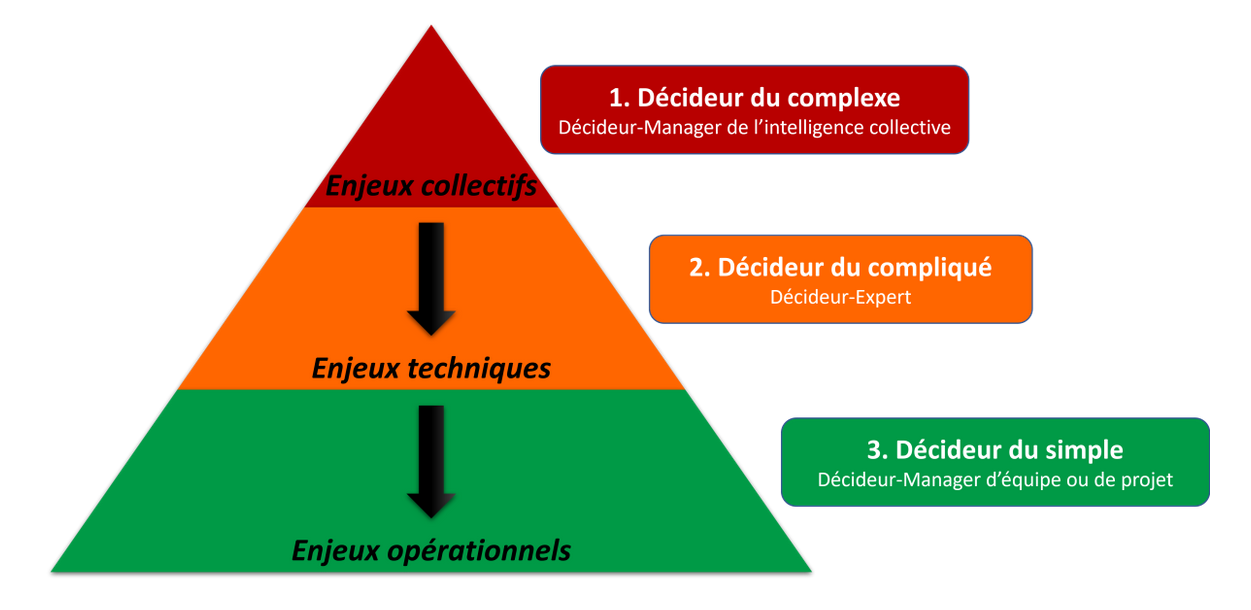

La pyramide des 3 décideurs - Excellence décisionnelle

Sur l’image au début de cet article, vous remarquerez que des flèches pointent vers le bas de la pyramide parce que la pyramide des 3 décideurs est une pyramide de Maslow inversée. Comme indiqué au début de l’article, cette pyramide symbolise une personne dans différentes situations comme celle de Maslow à travers ses besoins. Ce n’est pas une pyramide organisationnelle / hiérarchique. Dans la pyramide de Maslow, on peut difficilement satisfaire les besoins du haut de la pyramide si les besoins du bas ne sont pas satisfaits. Dans la pyramide des 3 décideurs, on ne peut pas être dans l’excellence décisionnelle en bas de la pyramide pour les enjeux techniques et opérationnels (simple et compliqué) si on n’est pas dans l’excellence décisionnelle en haut de la pyramide pour les enjeux collectifs (sujets complexes comme la stratégie, le développement de performance, la gouvernance…). On dit que le poisson pourrit par la tête !

Pourquoi cet article ? Cet article est vraiment très utile pour comprendre que l’expertise du compliqué ne mobilise pas les mêmes postures et outils que l’intelligence du complexe. Comprendre que l’intelligence collective (mobilisée par exemple dans les labos d’innovation publique) n’est pas utile dans tous les cas, seulement dans les cas complexes. Très utile donc pour déconstruire le mythe du recours aux “ateliers post-it” systématiques. Les confusions peuvent coûter cher comme c’est expliqué dans ce passage. On attend d’un bon manager aujourd’hui qu’il distingue ces niveaux et agisse en conséquence.

Le #carton_rouge à l’injonction contradictoire du Ministère de l’intérieur sur la sécurité des festivals

La tenue des Jeux olympiques à Paris, dont la vocation principalement sportive fait parfois oublier qu’il s’agit aussi d’un événement culturel, a connu un épisode préoccupant au cours de l’hiver 2022. Le ministère de l’Intérieur, dans ses déclarations d’octobre 2022 au Sénat, a indiqué que les festivals impliquant le recours aux forces de l’ordre durant l’été 2024, devraient être reportés. Le tollé provoqué par des propos qui n’étaient liés à aucune concertation préalable avec les milieux culturels ou leur ministère est d’autant plus compréhensible qu’il témoigne d’une double contrainte sécuritaire.

En effet, depuis la circulaire Collomb du 15 mai 2018 , les exigences et le coût des règles de sécurité supportées par les événements ont crû de façon aussi considérable que désordonnée. Le recours tarifé aux forces de l’ordre est devenu l’une des contraintes budgétaires des festivals, à côté de celles touchant aux questions sanitaires, techniques et – naturellement – artistiques. D’un côté donc, le ministère fait monter le niveau du recours aux forces de l’ordre. De l’autre, il s’avoue dans l’incapacité d’en assurer la mise en œuvre.

Pourquoi ce carton rouge ? L’injonction contradictoire est spectaculaire et mise en lumière à l’occasion des JO2024. Dans l’histoire ce sont encore une fois les organisateurs de festival qui galèrent à construire leurs financements et les collectivités qui paient. Carton rouge et gros soupir.

Initiative #réjouissante

Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont étroitement associés au partenariat conclu entre Wikimedia France et le MESR à travers le dispositif des Wikimédiens en résidence.

Accueillis au sein des unités régionales de formation à l’information scientifique et technique (Urfist) de Rennes, Bordeaux et d’Occitanie et intervenant à l’échelle du territoire régional, ces personnes ressources, familières du fonctionnement de Wikipédia, mènent des actions de sensibilisation et de formation auprès des étudiants, enseignants-chercheurs, doctorants, bibliothécaires et autres personnels pédagogiques et d’accompagnement à la recherche.

Elles contribuent à développer les bonnes pratiques de contribution à l’encyclopédie Wikipédia et aux autres projets collaboratifs portés par Wikimedia France au sein de la communauté scientifique française.

Pourquoi cette initiative ? En voilà un chouette partenariat public-communs. Tout y est ! La politique publique portée (remarquable politique publique depuis quelques années, trop rare pour ne pas être soulignée) et le conception du partenariat développé au bon niveau. Réjouissant !